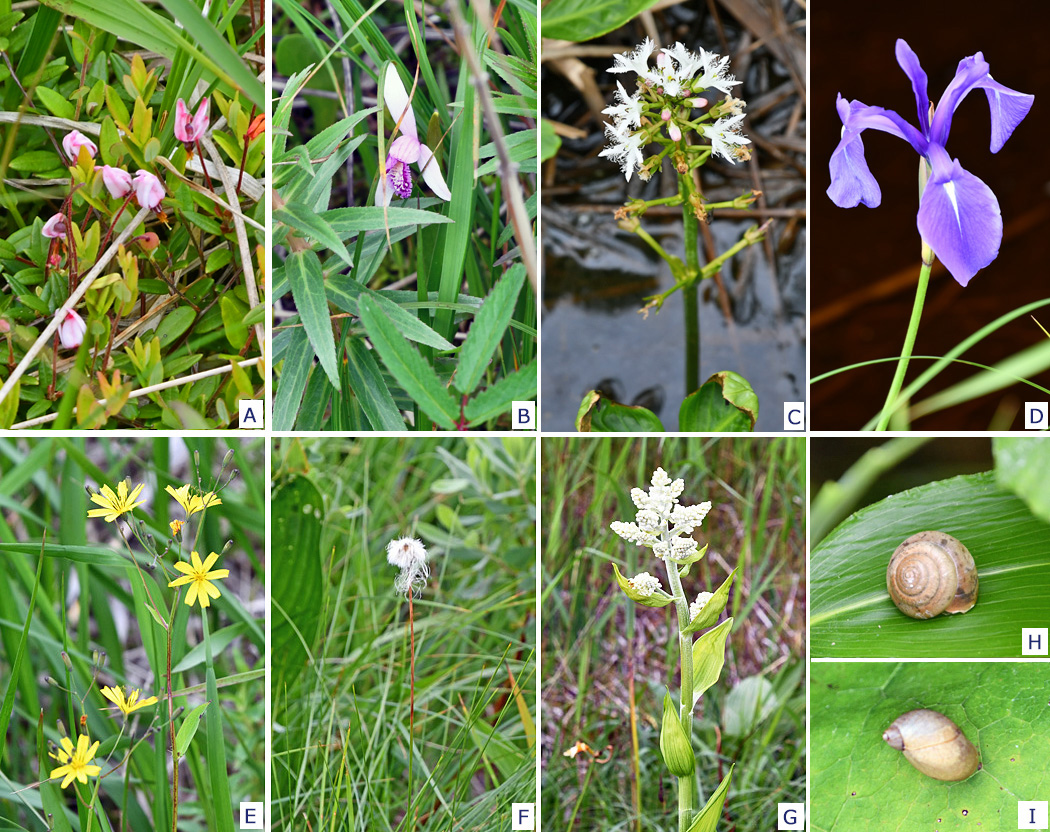

| サロベツ原生花園内の木道にて |

画像をクリックすると,別ページで拡大画像を表示します。 「サロベツ原生花園」は,かつて行われていた「泥炭(ピート)採取場跡地」とその周辺を,テリトリーとして建設された。 この方角は,原生花園からほぼ西側であって,国土地理院の地形図では「湿原」のマーキングが施されている。 |

一部の木道の周辺は,「エゾカンゾウ(=ゼンテイカ=ニッコウキスゲ)」がかなり密生していた。 また,遠くをよく眺めると,一面「エゾカンゾウ」の大群落で,所々には白い「コバイケイソウ(小梅薫草)」も咲いてたる。 両方とも,比較的寒い地方の「湿原」を代表する 植物であり,確かにここは「サロベツ湿原」なのだ,と実感させられたのだった。 右後は,谷間に残雪がある「利尻富士」なのだ。 |

遠くの「エゾカンゾウ」を500mmクラスの望遠レンズで写してみた。 で,この群落の中に木道を,と思ったのだが,人が行くと植物全体がダメになるだろうから,作らない方が良いに決まっている。 |